Critique de Pierre Lesquelen, 13 octobre 2025.

Un théâtre infusant : voilà ce qu’invente Elsa Thomas dans son premier spectacle qu’on réduirait bien vite en évoquant sa douceur et sa délicatesse – des poncifs critiques que cette forme tempêtueusement tranquille, aussi belle dans son scénario que dans son esthétique, invite à déconstruire.

De prime abord, le geste d’Elsa Thomas fait corps avec le régime de sensibilité dont elle a hérité : celui d’un père formé pendant quatorze ans à la cérémonie du thé, qui a tiré de cette expérience une éthique déterminante et surtout une corporéité, un langage – un “ressenti insaisissable“ qu’aucune altérité ne semble pouvoir perturber. Et pourtant la forme théâtrale, dans son calme prolongé mais aussi dans ses impulsions momentanées, ne doit plus grand chose à son silence imperturbable. Elsa Thomas ne cherche pas, comme on s’y attendrait, des équivalences scéniques aux étapes successives de la cérémonie, mais place d’entrée le spectacle sous l’égide de sa propre profession et procession : l’écriture de scénario. Un régime dramaturgique qui charrie, comme elle le nomme elle-même, une conscience de l’éphémère. Contrairement aux feuilles de thé, les pages scénaristiques s’envolent dès que le film prend vie – tout comme les différentes parties de ce spectacle qui se substituent parfois l’une à l’autre, et élaborent un récit familial et biographique volontiers discontinu et contradictoire. Des bocaux par exemple, renfermant les souvenirs marquants d’Elsa, sont d’abord montrés dans toute leur charge mémorielle, puis ouverts et désacralisés au terme de la représentation. Au spectacle cérémonieux qu’elle aurait pu s’imposer, Elsa Thomas préfère en somme une expérience latente à la Claude Sautet. Un théâtre de chambre secrète qui, comme ses films, « garde le calme face à la dissonance », non pas pour noyer mais pour induire l’affleurement discret et d’autant plus violent du réel.

Rarement la relation belle et duelle entre père et fille se sera autant incarnée dans une œuvre. La présence du vrai père d’Elsa en scène n’y est évidemment pas pour rien – lui qui prolonge d’ailleurs ironiquement la représentation par une énième petite cérémonie, comme si l’expérience théâtrale avait eu sur lui des conséquences encore impénétrables. Mais la vérité de leur rapport doit aussi beaucoup à cette écriture discontinue, qui fait du thé une métaphore très concrète d’une relation sereine et contrariée au réel, finement et progressivement stratifiée. Pour le père, le thé est le vecteur de l’écoute, le diffuseur du lien. Pour la fille au contraire il assourdit, retient, empêche l’écho, la responsivité — il n’est qu’un soin de surface, d’une beauté bien lâche. Alors qu’il prétend cristalliser les souvenirs et les chagrins, il les dilue. Mais loin de fonctionner comme principe de reproche, loin de sacrifier le père, la forme vibre d’une dialectique très digne et toujours maintenue. Mis sous l’égide de l’écriture et de la rythmique scénaristique, Matcha girl pourrait peut-être s’autoriser plus d’ouverture au présent suspendu du plateau, pour que les confrontations sourdes entre père et fille prennent une qualité plus performative, deviennent des événements irréductibles au temps théâtral – dont on aurait pu observer plus intérieurement l’éventuelle teneur cathartique. Mais Elsa Thomas ne verse ni dans l’efficace narrative ni dans le visuel avec ses images vidéo (très réussies). Et la démythologisation finale – qui donne son titre au spectacle – est l’acmé féministe et fantaisiste de ce spectacle humblement brillant qui laisse, même s’il le refuse, pas mal de traces.

Magazine

4 questions à Joachim Maudet

« J’aime tordre des situations pour faire émerger de nouvelles réalités et créer du dialogue avec le public. »

5 questions à Colyne Morange

« Ce spectacle cherche à prendre soin de celle.eux qui se sentent un peu à côté, pas comme il faudrait, inadapté.e.s. »

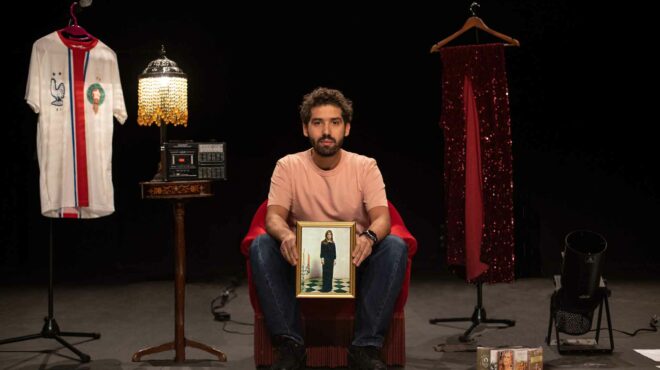

5 questions à Issam Rachyq-Ahrad

« Aller au théâtre est un acte politique. C’est-à-dire que l’humain prévaut sur toute autre chose, que la poésie nous rend vivant. »